Als Ashoka-Edikte oder Aśoka-Edikte (sprich Aschoka-Edikte) werden 33 Texte bezeichnet, die im 3. Jahrhundert v. Chr. unter der Regentschaft des indischen Königs Ashoka (* ca. 304 v.Chr, gest. 232 v. Chr.; reg. ca. 272–232 v. Chr.) als Inschriften an frei stehenden Säulen, an Felsen und Höhlenwänden angebracht, in seinem ganzen Reich verbreitet wurden. So kennzeichnen sie gleichzeitig die Ausdehnung des Reiches. Ashoka aus der Maurya-Dynastie, der das älteste indische Großreich begründet hatte und zum Buddhismus konvertiert war, ließ darin die Grundzüge seiner rechtlichen Vorstellungen festhalten, die sich an den Lehren des Buddha, dem Dharma, orientierten. Es handelt sich nicht um einen der typischen Tatberichte, sondern um Normen: In Konfliktfällen konnte jeder sich (auch gegenüber örtlichen Machthabern) auf das Gesetz des Kaisers berufen. Deshalb wurden sie – ähnlich wie die sehr viel älteren Gesetze des Hammurapi – in Stein gemeißelt. In seinen Edikten spricht Ashoka von sich als Priyasdarshin oder Piyadasi („derjenige, der mit Liebe auf alles blickt“).

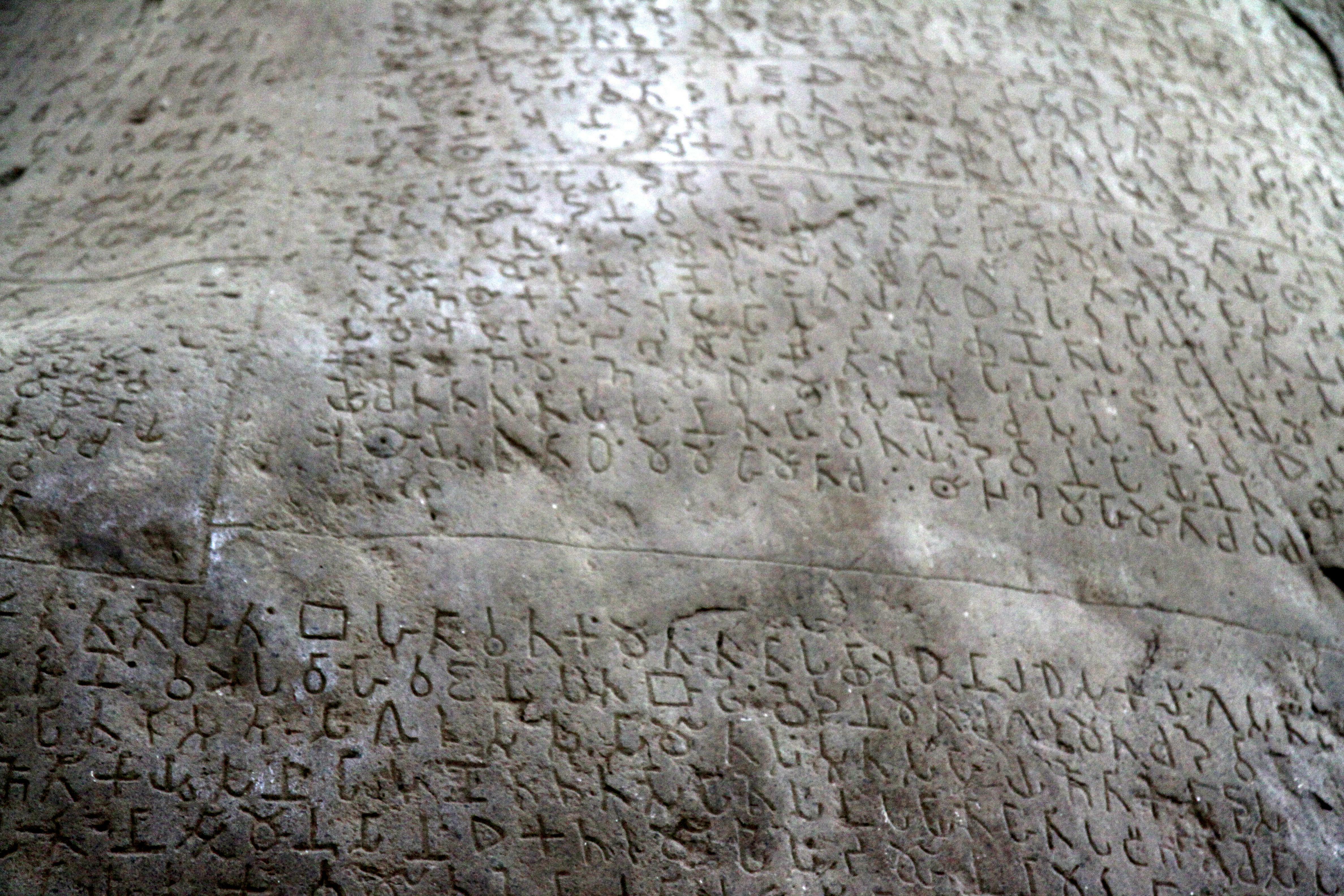

Die Löwen, ein Symbol der Herrschaft und zu jener Zeit auch Symbol des als Prinz geborenen Siddhartha Gautama, welche die etwa 250 v. Chr. errichtete Ashoka-Säule in Sarnath krönen, sind heute das Wappen des Staates Indien. Neben Löwen trugen eine Reihe von Ashoka-Säulen auch das „Rad der Lehre“ (dharmachakra) an der Spitze; auch ein Bulle kommt vor (siehe Rampurva). Die Edikte stellen den ersten Beleg für die Brahmi-Schrift dar, aus der sich die Schriften des indischen Schriftenkreises entwickelten.

König Ashokas Übertritt zum Buddhismus

Ashoka konnte nach dem Tod seines Vaters Bindusara Amitraghata (272 v. Chr.) seine älteren Brüder verdrängen und mit Unterstützung des Ministers Radhagupta zur Macht gelangen. Vier Jahre später wurde er gekrönt (268 v. Chr.) Danach begann er eine intensive Kriegführung gegen umliegende Herrscher. Er war zu Beginn seiner Regentschaft ein erfolgreicher Feldherr, der sein Reich fast zehn Jahre lang durch Kriegszüge erweiterte, seine Herrschaft festigte und das erste indische Großreich begründete. Nach einer besonders blutigen und verlustreichen Schlacht, in der er vor allem mit seinen Kampfelefanten 261 v. Chr. das Heer von Kalinga im heutigen Bundesstaat Orissa besiegte, beendete er im Alter von 43 Jahren schließlich seine Kriegszüge und wandte sich dem Buddhismus zu. In einem Felsen-Edikt werden diese Geschehnisse überliefert:

Nachdem er zu einem Anhänger der Lehren des Buddha geworden war, reiste Ashoka durch das Land und besuchte mehrere für den Buddhismus bedeutsame Orte wie Lumbini, den Geburtsort Siddhartha Gautamas, Bodhgaya, den Ort, an dem er Bodhi („Erleuchtung“, „Erwachen“) erlangt hatte und zum Buddha wurde, oder Isipatana (nahe dem heutigen Sarnath), wo die erste Lehrrede des Erwachten stattgefunden hatte. An all diesen Orten ließ er Steinsäulen errichten, die als Inschriften Edikte trugen. In einem Edikt an der Ashoka-Säule in Sarnath ist zu lesen:

Die Wendung zum Buddhismus bedeutete gleichzeitig einen Angriff gegen die traditionsreichen alten indischen Religionen, wie sie sich in den Veden und der Herrschaft der Brahmanen niederschlagen.

Entdeckungsgeschichte

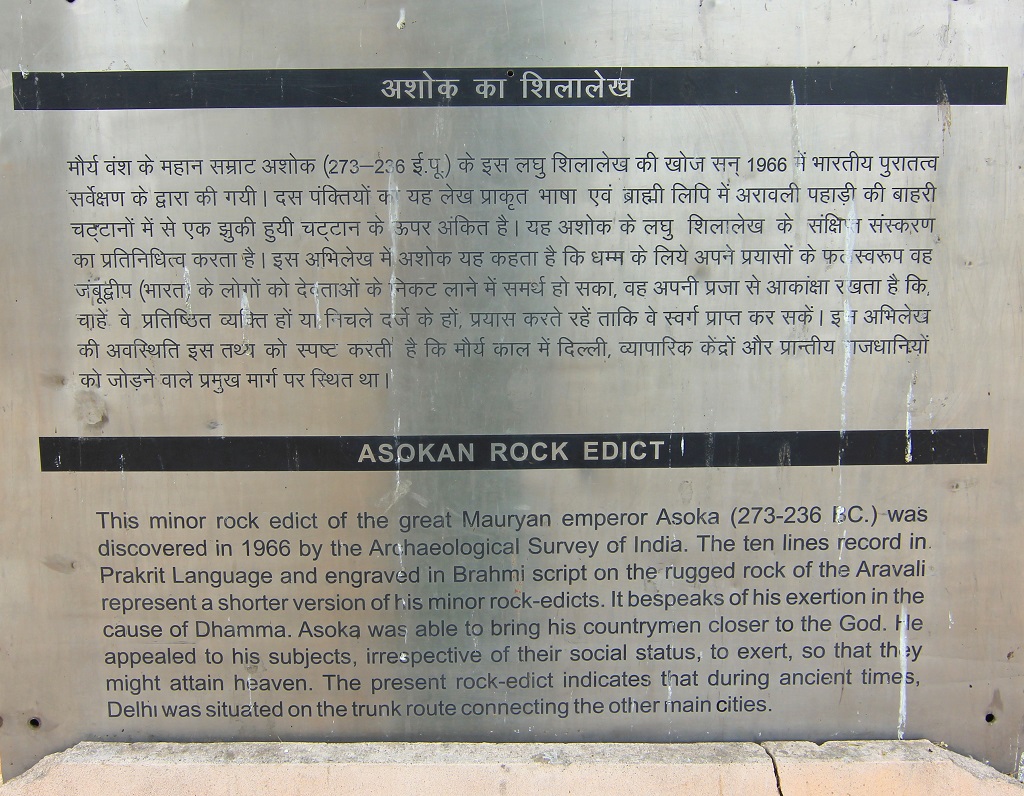

Die erste freistehende Säule wurde 1801 von dem englischen Captain Hoare in Delhi entdeckt, wohin sie von ihrem ursprünglichen Standort Mirat gebracht worden war. Die Schrift konnte erst 1838 von James Prinsep anhand zweisprachiger Münzinschriften entschlüsselt werden. 1837 wurde die erste Felseninschrift entdeckt. Der Name Ashoka taucht in ihnen nicht auf, er wird in den Inschriften als Piyadasi bezeichnet. Die Zuordnung der Texte zu König Ashoka gelang erst, als in einer ceylonesischen Chronik aus dem vierten Jahrhundert n. Chr. (Dipavamsa-Inselchronik) weitere Texte entdeckt wurden, in denen sein Name mit Piyadasi gleichgesetzt wird.

Die Edikte sind innerhalb der 30 Jahre der friedlichen Regentschaft Ashokas zwischen 261 v. Chr. und 232 v. Chr. entstanden. Nach seinem Tod machten seine Nachfolger die Hinwendung zum Buddhismus im großen Teilen wieder rückgängig und die Säulen und Inschriften wurden ihrem Schicksal überlassen.

Formen der Edikte

Die erhaltenen Edikte der jeweiligen Gruppe gleichen oder ähneln sich; sie werden in der Regel wie folgt unterteilt, wobei die kleineren Fels- und Pfeileredikte einige Jahre oder Jahrzehnte älter datiert werden als die jeweils größeren:

- 14 größere Felsedikte (bezeichnet als 1. bis 14. Edikt)

- 17 (?) kleinere Felsedikte

- 7 größere Pfeileredikte

- 5 kleinere Pfeileredikte

- 2 Separatedikte (in Odisha gefunden; in Prakrit und griechisch)

- 2 Schenkungsedikte in Höhlen

Sprachen und Schriften

Die Edikte wurden in den verschiedenen Sprachen und Schriften der Völker des Reiches verfasst und sollten die „Herrschaft des Dharma“ in seinem gesamten Herrschaftsgebiet verkünden, welches den gesamten nördlichen Teil des indischen Subkontinents inklusive große Teile des heutigen Afghanistan und Pakistan umfasste. Im Osten und der zentralen Region Nordindiens wurden die Edikte in der Sprache Magadhi verfasst und in Brahmi-Schrift geschrieben. Weiter nordwestlich (siehe auch Gandhara) wurden auch Edikte in Kharoshthi-Schrift auf Griechisch und Aramäisch gefunden. Die Saken schrieben 400 Jahre später eine Sanskritinschrift auf eines der Edikte, was auch das erste schriftliche Zeugnis von Sanskrit darstellt. „Die Unebenheiten in Stil und Ausdruck gehören zum Charakter der Edikte, legen sie doch Zeugnis davon ab, daß die Edikte unmittelbarer Ausdruck der Gedanken des Königs und nicht wohlabgewogene Produkte seiner Kanzlei sind.“

Übersicht der Inhalte

Die Inschriften bekundeten den Willen des Königs, die buddhistische Lehre als Grundlage seiner Herrschaft im ganzen Reich bekannt zu machen. Der Buddha und der Dharma fanden so wiederholt Erwähnung in den Edikten, jedoch konzentrieren sie sich meist mehr auf moralische und ethische Aussagen als auf die religiöse Praxis. Die philosophischen Dimensionen des Buddhismus, namentlich die Vier Edlen Wahrheiten und der Achtfache Pfad, sind in den Texten nicht zu finden. Ob dies geschah, weil er die Texte für die breite Masse der Bevölkerung allgemein verständlich halten wollte, oder weil diese Inhalte erst später formalisiert wurden – oder beides – ist noch nicht endgültig geklärt. Die Inhalte der Edikte wiederholen immer wieder einige zentrale Themen:

- Die Konversion des Königs zum Buddhismus

- Beschreibungen seiner Bemühungen, den Dharma zu verbreiten

- Die auf dem Dharma gründenden moralischen und religiösen Überzeugungen des Königs

- Seine Bestrebungen, diese Überzeugungen in Form einer sozialen und friedlichen Politik umzusetzen.

Verbreitung der Lehren des Buddha

Um den Buddhismus zu verbreiten, schickte Ashoka seine Gesandten nach ganz Indien und auch bis in die hellenistischen Reiche am Mittelmeer (Graeco-Buddhismus). Er nahm für sich in Anspruch, sie alle zum Buddhismus geführt zu haben.

Verbreitung außerhalb Ashokas Reich

Namentlich werden in Edikten eine Reihe von Königen erwähnt, die infolge der Kriegszüge Alexanders des Großen hellenistische Reiche wie Baktrien im Nordwesten Indiens, in Griechenland und Ägypten regierten. Dabei zeugen die entsprechenden Texte von einem sehr klaren Verständnis der Machtverhältnisse dieser Regionen zu jener Zeit.

Die Entfernung von 600 Yojanas (1 Yojana = ca. 11 km) entspricht in etwa der Entfernung von Indien nach Griechenland.

- Antiochos bezieht sich auf Antiochos II. (261-246 v. Chr.), Herrscher des Reiches der Seleukiden (vom heutigen Syrien bis Baktrien) und damit ein direkter Nachbar des Indien der Maurya-Dynastie

- Ptolemaios ist Ptolemaios II. von Ägypten (285-247 v. Chr.), ein Erbe der von Ptolemaios I. (einem General Alexanders des Großen) begründeten Herrscherdynastie der Ptolemäer

- Antigonos ist Antigonos II. Gonatas von Makedonien (278-239 v. Chr.)

- Magas ist Magas von Kyrene (300-258 v. Chr.)

- Alexander ist Alexander II. von Epirus (272-258 v. Chr.)

- Die Cholas und Pandyas waren Herrscherhäuser im Süden des indischen Subkontinents, außerhalb von Ashokas Reich.

- Tamraparni war ein früherer Name der Insel Sri Lanka.

Ob die Gesandten Ashokas tatsächlich von den Königen der hellenistischen Reiche empfangen und angehört wurden oder einen nachweisbaren Einfluss auf diese Kulturen hatten, konnte noch nicht sicher festgestellt werden. In einzelnen Fällen lassen sich aber Belege finden: so berichtet beispielsweise der griechische Theologe Clemens von Alexandria (ca. 150–215) von einer buddhistischen Gemeinschaft in Alexandria (Sanskrit आळसडा āḷasaḍā „A´lasada“). Ebenfalls in Alexandria wurden buddhistische Grabsteine aus der Zeit der Ptolemäer gefunden, die mit Darstellungen des „Rades des Dharma“ (Dharmachakra) dekoriert waren.

Verbreitung in Ashokas Reich

Das Reich König Ashokas erstreckte sich über die Gebiete einer Vielzahl verschiedener Völker; Deutlich wird das beispielsweise in folgendem Edikt:

„Griechen“ lebten im Nordwesten des Reiches der Maurya, insbesondere im Land Gandhara (heute östl. Afghanistan und westl. Pakistan). Ihre Vorfahren waren mit den Heeren Alexanders des Großen in die Region gekommen, der im Jahr 326 v. Chr. die Hauptstadt Taxila eingenommen hatte. Über die Griechen heißt es in einem Edikt:

Kamboja bezeichnet ein Volk zentralasiatischen Ursprungs, das sich zuerst in Arachosien und Drangiana (heute südl. Afghanistan) niedergelassen hatte und auch im Nordwesten des indischen Subkontinents, in Sindhu, Gujarat und Sauvira, lebten. Die Kamboja besiedelten später auch Gebiete in Südostasien und es besteht die Möglichkeit, dass sie identisch mit den Mon, also einem der frühesten im späteren Thailand und Myanmar siedelnden Völker, sind. Nabhaka, Nabhapamkit, Bhoja, Pitinika, Andhra und Palida waren weitere Völker im Reich König Ashokas.

Verbreitung der moralischen und ethischen Grundsätze

Der Dharma wurde in den Edikten Ashokas vor allem in Form von moralischen Vorgaben verbreitet, die sich meist auf verdienstvolles Handeln, Respekt für alle Lebewesen (Menschen und Tiere), Großzügigkeit und Reinheit bezogen.

Rechtes Handeln

Wohltätigkeit

Zum „rechten Handeln“ im Sinne des Dharma, wie Ashoka es in den Edikten verbreiten ließ, gehört auch der Respekt für andere Menschen und das Leben. Darüber hinaus fordert Ashoka auch Toleranz gegenüber den Anhängern anderer Religionen, wie beispielsweise den hinduistischen Brahmanas und Asketen.

In einem Felsen-Edikt heißt es:

Güte für Gefangene

Ashoka legte Wert auf eine gerechte Rechtsprechung, auf Vorsicht und Toleranz bei der Urteilsfindung und Wahl der Strafe. Er sprach auch wiederholt Begnadigungen aus.

Respekt für alle Lebewesen

Zwar verurteilte Ashoka das Töten von Tieren nicht grundsätzlich, aber er verbot Tieropfer zu religiösen Zwecken, forderte die Menschen zur Mäßigung auf, um weniger Tiere zum Verzehr töten zu müssen, stellte manche unter seinen besonderen Schutz und verurteilte Gewalt gegen Tiere, wie beispielsweise die Kastration. Aus moderner Sicht finden wir hier die ersten Ansätze eines Umweltschutzrechts.

Religiöse Inhalte

Neben der Verbreitung moralischer Edikte, die auf der buddhistischen Lehre beruhten, legte Ashoka auch Wert darauf, dass die Lehre des Buddha gelesen und befolgt wird – insbesondere innerhalb der Mönchs- und Nonnengemeinschaften (siehe auch Sangha):

Kreislauf der Wiedergeburten

Religiöse Toleranz

Ashoka sah den Dharma nicht als einzige heilsbringende Lehre an. Er förderte vielmehr den Austausch zwischen den Religionen, da er daran glaubte, dass sie im Grunde auf dieselbe gemeinsame Essenz zurückzuführen wären.

Soziale Maßnahmen

König Ashoka förderte Maßnahmen, die das Leben der Menschen (und Tiere) in seinem Reich und auch außerhalb dessen Grenzen besser machen sollten. Dazu gehörten vor allem die Errichtung von Krankenhäusern (die auch Tiere aufnehmen sollten), das Anlegen und Verbessern von Straßen und das Aussenden von „Gesandten des Dharma“ in seinem gesamten Reich, die diese Maßnahmen leiten und überwachen und den Dharma bekannt machen sollten.

Gesundheitswesen

Straßennetz

Gesandte des Dharma

Rechtliche Maßnahmen

Siehe auch

- Dhauli

- Ashoka

Literatur

- Ashoka: Die Edikte des Kaisers Asoka. Hrsg.: Wolfgang Greger. Weller, Konstanz 1948 (palikanon.de [abgerufen am 12. November 2023]).

- Edmund Hardy: König Asoka : Indiens Kultur in der Blütezeit des Buddhismus. Weltgeschichte in Karakterbildern hrsg. von Franz Kampers, Abt. 1. Kirchheim, Mainz 1902

- Ludwig Alsdorf: Aśokas Separatedikte von Dhauli und Jaugaḍa (= Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Jahrgang 1962, Nr. 1).

- Jules Bloch: Les inscriptions d'Asoka (= Collection Émile Senart. 8, ISSN 0184-718X). Les Belles Lettres, Paris, 1950.

- Giovanni Pugliese Carratelli, Giorgio Levi della Vida (Hrsg.): Un editto bilingue greco-aramaico di Aśoka. La prima iscrizione greca scoperta in Afghanistan (= Serie orientale Roma. Bd. 21, ZDB-ID 357188-9). Con prefazione di Giuseppe Tucci e introduzione di Umberto Scerrato. Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, Rom 1958.

- Radhakumud Mookerji: Asoka. 3. erweiterte Auflage. Motilal Banarsidass, Delhi, Varanasi, Patna 1962 (englisch, archive.org [abgerufen am 12. November 2023]).

- Shravasti Dhammika: The Edicts of King Asoka. An English Rendering (= The Wheel Publication. No. 386/387). Buddhist Publication Society, Kandy 1993, ISBN 955-24-0104-6.

- Eugen Hultzsch (Hrsg.): Inscriptions of Asoka (= Corpus Inscriptionum Indicarum. 1). New edition. Clarendon Press, Oxford, 1925, (Digitalisat).

- Ulrich Schneider: Die großen Felsen-Edikte Asokas (= Freiburger Beiträge zur Indologie. 11). Kritische Ausgabe, Übersetzung und Analyse der Texte. Harrassowitz, Wiesbaden 1978, ISBN 3-447-01953-0.

Weblinks

- Ashoka: Die Edikte des Kaisers Asoka – deutsche Übersetzung. 1948, abgerufen am 12. November 2023 (übersetzt von Wolfgang Schumacher).

- The Edicts of King Ashoka – englische Übersetzung

Einzelnachweise